| 大歳 | あと上田さんは「満腹になると(脚本が)書けない」と言うので、そういう時は僕がご飯を半分食べたりします(笑)。 |

| 酒井 | そんな所まで守ってくれてるんや(笑)。 |

| 大歳 | だから昨日の京都公演初日も、ちゃんと観ていたんですけど、酒井さんは今回、スタッフワーク的なことは何かしてるんですか? |

| 酒井 | ヨーロッパの舞台って、よく終盤に何か大きい物が出てくるじゃない? 今回の作り物の中で、一番大きい奴を僕が作ってる。 |

| 大歳 | ああ、最後の方ですごく100均臭がする物が出てきたけど、やはり酒井先生のお仕事ですか(笑)。 |

| 酒井 | うん。100円ショップとホームセンターだけに行って。 |

| 大歳 | の、組み合わせだけで。 |

| 酒井 | 作れるという奴です(笑)。 |

| 大歳 | ちなみにあれは公演終了後には、持って帰るんですか? |

| 酒井 | やっぱり思い入れがあるから欲しくはあるけど、サイズが大きいからどうしようかと思って。(6月に生まれた)娘の遊び道具に改造するというプランもあるけど、ただちょっと…僕寄りの娘になってしまう可能性が(笑)。 |

| 大歳 | そうですね、あまり酒井さんのエッセンスは入れないでほしい(笑)。 |

| 酒井 | 公演も始まって、これが出演者対談のラストということだけど、最後になぜ僕の相手は大歳君だったのか? ということを聞いておきたい(笑)。 |

| 大歳 | あー、1人にされた感じはありますよね、酒井さん。 |

| 酒井 | 今回出演者13人じゃないですか? なぜ1人余ることに気づかなかったのかと。 |

| 大歳 | でもラインナップを振り返ると、やっぱり女子はセットがいいし、啓さんには確かに諏訪さんだろうし…で、やっぱりあぶれる気がしますよ、どうしても(笑)。 |

──今回はタイトルの時点で、まず秀逸でしたね。

そうですね。振り抜いたタイトルなので、振り抜いた劇…「どコメディ」になればいいな、とは思ってました。そもそもは、劇の仕掛けを考えていて「舞台上で大きなゲートが開く瞬間」って観ちゃうなあ、って思っていて、そのシーンばかりをつないだ劇ができないかと考えていたんですよ。だから「ゲートコメディ」はかなり前からやりたかったんですけど、ゲートを持続させるためのアイディアが今まで出てこなかったんです。

──それが今回、物理的に実現できるアイディアが出てきたと。

『ビルのゲーツ』というタイトルに導かれるように、ビルを登っても登ってもゲートがあるという状況を、上手く表現できる仕掛けを思いついたので。これだけでもう「ハイ、できあがり」という感じでした(笑)。

──実際作品の枠組みができるのは、すごく早かったそうですね。

僕は結構、作品ごとに軸になるテーマのことを調べて、身体に落とし込んでから劇を書くんですよ。そうは見えないかもしれないですけど(笑)。『(建てましにつぐ建てまし)ポルカ』なら、中世のことを調べて、古めかしい言葉が自然に出てくるような身体作りから始めてました。それで『ビルのゲーツ』だったら、シリコンバレー的な、プログラム的な世界観だなあと。でもその世界のことには前から興味があって、すでにもう日常的にいろいろ調べたり、アンテナを張ったりしていたんですよ。なのでもともと蓄積があった。それに加えて、あの仕掛けを思いついたのも天から降ってきたような感じで、本当に神様が、製作期間を20日間ぐらい短縮してくれたかと(笑)。だからフロアごとの面白味を詰めていくことに、じっくりと時間が使えました。でもその分「果たしてこれでいいのか?」という邪念も出てきたりして、それを振り払うのが大変でしたけどね。

──今回の客演のセレクトには、どういう狙いがありましたか?

ここ何作かは、僕らとはちょっと異物感があって、新たな化学変化を起こしてもらえそうな人を招いてたんです。でも今回は、役者のパートとスタッフワークのパートがない交ぜになって成り立つような劇になるだろうな、というのがあって。だから僕らの作り方に染まって、ヨーロッパ企画らしさをより拡大してくれそうな4人をお招きしました。結果的に、ここ最近の中でも、かなり僕ららしい…「ザ・ヨーロッパ企画」みたいな劇になったと思います。

──でも稽古に入ると、意外と想定外なことが多かったそうですね。

最初はもっとピクニックのような気楽な気分で、はじめから10人くらいでワイワイと登る話にしようと思ってたんです。でも実際にエチュードをやってみると、自分の足で登らなきゃいけないわけだから、割と体力とか気力が必要なことがわかって。大人数で行くと20階ぐらいから不満が出始めて、それ以上みんな登らなくなっちゃったんです。なので最初のチームを編成しなおして、ビルに登る明確な目的を持ち、かつ勢いのあるチームに組み直しました。それで何とか40階ぐらいまでは登らせられたんですけど、またそこから動かなくなって(笑)。ビルを登るための動機を作り続けるのが、今回は一番苦労しました。

──ではそこから先に登らせた動機は、どうやって作りましたか?

もう逆に、いろんな動機を渡り歩く感じにしました。ゲートが開かない悔しさをバネにするとか、休んだから元気になって登るとか。様々な局面で、あるいは人それぞれで、何となくその時のモチベーションができるという。いつもなら…たとえば『ロベルトの操縦』ならココから逃げたいとか、『(月と)スイートスポット』なら過去の思い出に寄り添いたいとか、何か「不埒(ふらち)だけど共感できる」ってモノが、ズドーンと一本見つかるんですよ。でも今回は「なぜ登るのか?」ということに対して、一本筋の通った動機が、なかなか見つからなかったのが、正直なところです。だから「誰もが共感できる」とは、ならないかもしれないですね。

──しかもよく考えたら、いろいろ割に合わなさそうなビルですし。

その辺も結構危うかったです。ビルの側も何がしたいのか、っていう(笑)。つじつまとしてはだいぶ怪しいけど、その辺はあまり疑問を持たれないように、超速で見せて(笑)。まあギリギリ「(変わった趣向が好きな)シリコンバレーだからこういうこともあるんじゃない?」というワンワードで、何とか乗り切った感じです。

──西村さんと吉川さんが特設サイトの対談で話していたように、本当に働く男の話って感じの世界になりましたね。

僕のイメージですけど、30代の人たちの群像劇のコメディって、難しい気がするんですよ。40代くらいの中年の群像劇ってグズグズした感じで面白いし、20代の青春群像劇ってのも爽やかなんですけど、30代が群像になっているのって、結構圧が強くて、なかなか笑いの方に向かない気がして。でもここらで、真っ当に働く30代の男たちのコメディを、1つぐらいちゃんと作っておこうと思ってたんです。金丸君は20代だけど、いてもらうことで世代の違いみたいなのがでて、30代の群像をうまく対象化することもできましたし。それをちゃんとやれてよかったなあ、と思います。

──あと前作の『ポルカ』以上に、1つの仕掛けだけで劇を引っ張れたというのも大きいと思います。

そうですね。1つの仕掛けを成り立たせるのにキャストスタッフが全精力を注ぐという。美術や映像などのスタッフワークも含めた、チーム全体の力でお客さんを楽しませるってことは、すごくヨーロッパ企画ならではのことにしたいんです。僕は意外と歌舞伎って、そういうイメージがあるんですよ。舞台装置の人が「こんな仕掛けを思いついた」と言い出して、役者や作家もそれに乗っかって、一座の全員が一丸となって、面白い仕掛けを「どやっ!」ってお客さんに見せる…ってことだったのかなあと。

──確かに「これ、舞台の仕掛け先行だったんだろうなあ」と思える古典歌舞伎は、結構ありますねえ。

ですよね? 僕が裏方志向だからかもしれないけど、フラットな場所で役者の演技力をガンガン見せるというような劇よりは、役者の力と裏方の力が掛け算になって、ある出し物を見せるってことの方が好きなんです。そういうチームの底力を見せる劇は、劇団だからこそのことなので、すごく興味があります。

──ユニット公演ではこうはいかないんじゃないかと。

できないと思いますねえ。今回の劇では役者が裏方もやって、それが全体の総力になってますけど、そこまでのことってユニット公演ではなかなか求めづらいですから。そういう意味では、今回は自分がやりたいこと、観たいことがすごくたくさんできたという感じの劇ですね。少なくとも僕は、こういう劇は今まで観たことがないし、自分が観客だったら相当ワクワクすると思う。お客さんにも、同じように楽しんでもらえたら嬉しいです。

| 大歳 | 僕今回、文芸助手じゃなくて演出助手なんですよ。 |

| 酒井 | あ、そうなんだ! じゃあ、いつもと違うの? |

| 大歳 | 基本的には一緒です(笑)。上田さんの脚本作業を手伝ったり、稽古を見て意見を言ったり。 |

| 酒井 | 僕らも、上田さんには少し聞きづらい感じがある時は、大歳君に相談したりするしね。 |

| 土佐 | 一昨日のプレビュー公演は、今までのプレビュー公演の中では、いい形で終えることが出来た気がする。 『月とスイートスポット』とか『(建てましにつぐ建てまし)ポルカ』は、まだできかけだった気がする。 |

| 中川 | ん。でも今回は、稽古場で見てて「これは飽きるんちゃうかな?」って心配してたんよ。物事がずーっと一定で、繰り返されていく感じがあるから。それに上演時間2時間15分っていうのも、ここ数年なかった長さだし。(※本番は2時間10分に短縮) |

| 土佐 | あー、僕は今回出ずっぱりで、外から芝居を観ることが一回もないまま、本番突入したからなあ。だからお客さんの反応に、感心しながら進んでいった感じやった。「あ、ここ笑ってくれるんだ」とか。 |

| 中川 | 新鮮? |

| 土佐 | 新鮮さがすごくあったし、客席の反応に左右される劇かもしれないなあ、とも思ったな。イベントやってるみたいな感覚やったから。 |

| 中川 | そうね。イベント感は強い。 |

| 土佐 | お客さんがあまり笑わんかったら「じっくり芝居せな」ってなるやろうし、今回みたいに反応がいいと、イベントっぽいムードになるのかもしれない。 |

| 中川 | その辺どっちがいいのか、まだわからん感じがあるよね。役を演じる部分と、自分が出ちゃう部分と。 |

| 土佐 | 今回の役の立ち位置とかは、稽古中は考えてたんよ。でもいざ本番になると、ちょっとそれは関係なくなってくるんだなあと。本当に、ゲート開けるのに夢中になっちゃうから。 |

| 中川 | でも僕は、話がダレかけるぐらいの頃に投入されるから、そこは土佐君とは違うかもね。なるべくキャラを濃くしようとか、勢いは付けないとダメだろうとか、まだいろいろと意識してる。 |

| 土佐 | その辺りのバランスを京都初日までに調整したいし、あとは体力が一番心配。 |

| 中川 | 役者としての体力を、すごく求められる舞台という気がする。 |

| 土佐 | 普通のお芝居に比べたら、そんなに動いてないと思うけど、僕らの中では断トツで運動量多いんとちゃうかな(笑)。本当に、最後まで乗り切りたいなあ。 |

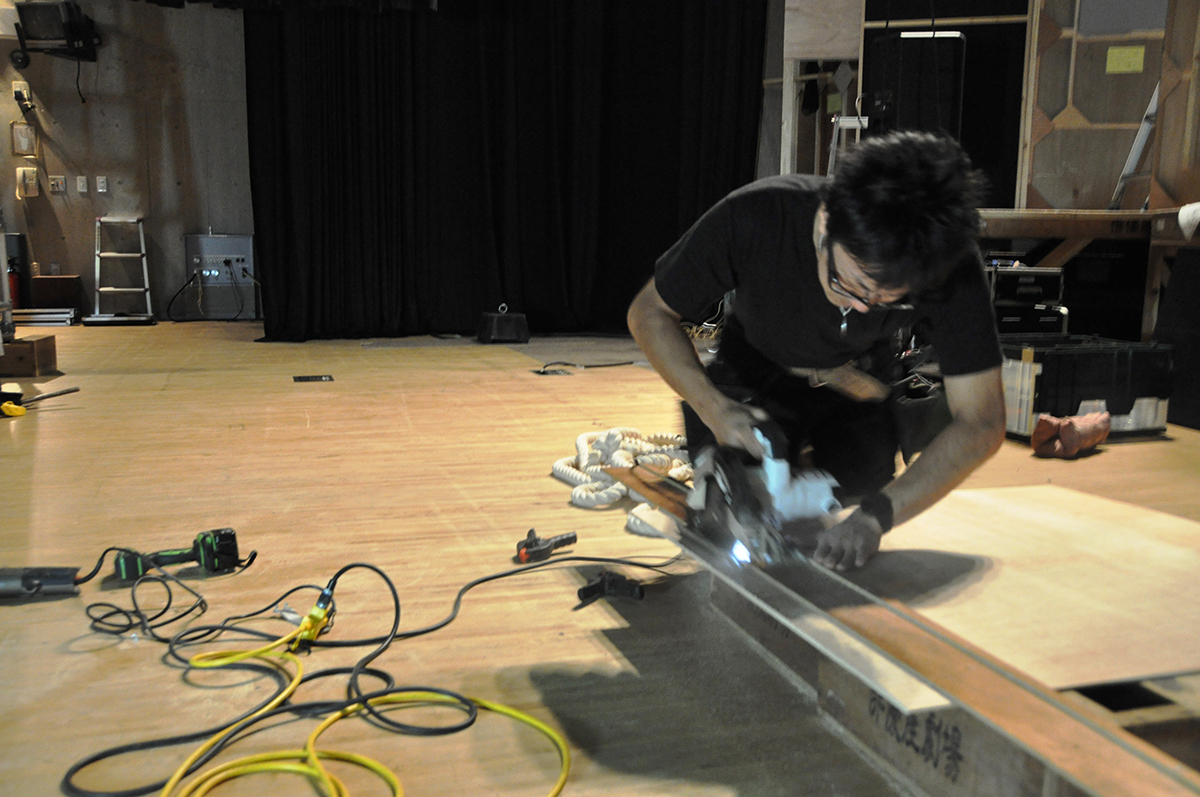

| 本多 | 昨日は(プレビュー公演の)舞台の仕込みがあったけど、やっぱり思ったより大きかったですね。 |

| 角田 | 意外と劇的な空間で、割と高低差もあるし。 |

| 本多 | 稽古場ではそこまではねえ、イメージできてなかった(笑)。 |

| 角田 | 上り下りが多いから、本番中は結構大変やなあと。でも僕らは、あんま関係ないか(笑)。今回はどっちも、舞台上より舞台裏での仕事の方が多いから。 |

| 本多 | ですよねえ。角田さんは今、いろんな仕掛けのデザインを考えてるところですしね。 |

| 角田 | 今回はいろんなアイテムが出てくるけど、それが何なのかっていうのが、パッと見て一発でわかるようにしないといけないんで。それがちょっと、難しい。 |

| 本多 | 僕も今日になって、舞台裏での役目を振られ始めました。絶対間違えたらあかん転換も任されてるし。 |

| 角田 | あれはねえ、間違えたら時間軸がムチャクチャになる奴やね。劇が戻ったりして(笑)。 |

| 本多 | 劇戻んのヤバい(笑)。でも今回は、転換が主役みたいな所がありますよね。 |

| 角田 | そうそう。転換に対して舞台の人がリアクション取る、みたいな。じゃあ、主役と思ってやろうか? |

| 本多 | そうですね。裏方が真の主役(笑)。 |

| 角田 | 本多君は今回、なかなか役が決まらんかったよね。上田君が「使い道がない」って言って(笑)。 |

| 本多 | えー! それ今初めて聞くわ(笑)。 |

| 角田 | 本多君って、とにかく特殊らしいんよ。弱虫なキャラしか似合わへんとか。 |

| 本多 | むっちゃ足引っ張ってるやん!(笑) |

| 角田 | でもいい話もあって。特殊すぎるから、主役か使い道がないかのどちらかだ、って(笑)。 |

| 本多 | 全然ええ話ちゃうわ!(笑)角田さんは、今回も最後を締める役ですよね。 |

| 角田 | いやいや、今回締めるのは本多君。 |

| 本多 | いやいやいや、締めキャラですよ角田さんは。コース料理の最後のご飯とか、雑炊みたいな(笑)。 |

| 角田 | じゃあ本多君は、主役やからメインか。アクの強い、味の結構ある奴。 |

| 本多 | 何やろうな…………パクチー?(笑) |

| 吉川 | 先日初めて通し稽古をやったけど、前回(※吉川の出た『建てましにつぐ建てましポルカ』)に比べたら、だいぶ仕上がりが早いよね? |

| 西村 | うん。いつもと比べても、すごく余裕がある。 |

| 吉川 | まだ上演時間が3時間もあったけど(笑)。 |

| 西村 | 可能性がありすぎて、まだ絞り込めないって感じがするなあ。 |

| 吉川 | でも今回は、話の内容自体は早くから決まってたよね。稽古の最初の方で、ラストシーンを聞いて「へー!」ってなったから。 |

| 西村 | ちょっといつもとは違った感じの世界やんね? |

| 吉川 | 男の人の話、って感じ。汗と涙と(笑)。 |

| 西村 | 友情と(笑)。 |

| 吉川 | 頑張るサラリーマンたちの(笑)。にっしゃんもいつもと違って、結構出番早いよね? |

| 西村 | お客さんにも「(出るのが)早いな」と思われそう(笑)。 |

| 吉川 | うん。いつもにっしゃんが出てきたら「あー、もうラストかあ」ってなるから(笑)。逆に私の方が出番が遅くて、しかも今までやったことのない役割だから、どうやって舞台に入っていけばいいのかが不安で。 |

| 西村 | 確かに、みんなが笑いを取ってるところに、後から入ってシーン…ってなったら、もう最悪(笑)。だから出番が後ろの時は、なるべく不快感を与えないよう、張り切り過ぎないように心がけてる。 |

| 吉川 | そう、そうよねえ。「私が!」って感じで出て行っても、何もいいことなさそう。 |

| 西村 | ふすまを開けながら「失礼いたします」ぐらいの気持ちで(笑)。 |

| 吉川 | ゆったりした気持ちで行くのがいいのかな? あと今回は、舞台裏が忙しそうっていうのも怖い。 |

| 西村 | (スタッフの)手が足りなくなるやろうから、役者も本番中にセッティングを手伝うことになると思うわ。 |

| 吉川 | 今回は小道具が200個ぐらいあるんかな? |

| 西村 | 多分、その段取りを覚える方が大変やと思う。台詞よりも(笑)。小道具をセットし忘れたなんてことになったら、もう終わりなんやろなあ。 |

| 吉川 | うわー、自分が上手くいかないことより、そっちの方が怖いわあ…。 |

| 永野 | 先日まで公演のキャンペーンに行ってたけど、その間も上田君と打ち合わせしたりしてたんですよ。 |

| 岡嶋 | へー! |

| 永野 | 今回は小ネタ集というか、「ツアー劇」って感じになりそうですね。見せたいシーンを次々に見せる快感、みたいな。だから稽古もテンポを上げていこう、という空気になってきたかなあと。 |

| 岡嶋 | あー、そこは変わってきたね。 |

| 永野 | 前は1つのシーンを見せるのに結構粘ってたけど、今はテキパキパンパン進める感じ。でも身体には「粘らなきゃ」みたいのがまだ残ってるのが、今はちょっと大変ですね。 |

| 岡嶋 | 僕と永野君がコンビというのは、ゆるやかに決まったけど(笑)、もう間違いないかな? |

| 永野 | まだわかりませんよ。役のことも、2人の関係がどうなるのかも。でもバックボーンをまとめた用紙が、上田君から渡されたら…。 |

| 岡嶋 | えー何それ? 聞いてない聞いてない(笑)。 |

| 永野 | いや、たまに「芝居が痩せてきたな」という時に、役の具体的な設定を書いた紙を渡すことがあるんですよ。後出しで(笑)。それがあると役作りしやすいから、毎回最初に渡してほしいんですけど。 |

| 岡嶋 | それ初耳やなあ。前に出た芝居(※『冬のユリゲラー』2007年再演)とは、やっぱり全然違うわ。 |

| 永野 | 前回はエチュードの稽古はしなかったんでしたっけ? |

| 岡嶋 | ヨーロッパ企画のやり方を知るために、少し試したぐらい。あれは最初から台本があったから、すぐにそれを使った稽古に入ったなあ。 |

| 永野 | でも岡嶋さんは、まだ僕らが学生の頃にいろいろ教わった人だから、いまだにご一緒してドキドキしますよ。今回も立ち位置を後ろ目にして、岡嶋さんを眺めながら演じるというスタンスでいるんですけど。 |

| 岡嶋 | でもそれって「永野がここまで祀り上げるなんて、どういう人だ?」と、ハードルがめっちゃ高い所に上げられていきそうだからなあ。だから僕としては、そう言われるのはすごく…迷惑(笑)。 |

| 永野 | いやいやいや、迷惑って(笑)。 |

| 加藤 | 今日の稽古は、話の流れがちょっと見えてきた気がしたけど…見えたのかな? |

| 諏訪 | そうかもしれないですね。ある仕掛けが初めて作動して、「僕ら対ビル」という構図がハッキリしてきましたから。 |

| 加藤 | 僕と諏訪君は1つのチームの中にいて、今は…実際の年齢は置いといて、同僚同士のような関係を試してるところ。 |

| 諏訪 | その辺は、まだふんわりしてますね。僕も啓さんにタメ口だったり、石田に敬語を使ったりとバラバラで(笑)。群像ってムズイですよねえ。 |

| 加藤 | え、そうなの? 僕はヨーロッパ企画の真骨頂は、群像劇だと思ってるけど。 |

| 諏訪 | でもそれは、台本があってのことですから。エチュードで群像って、あんまやってなくないですか? |

| 加藤 | あー、確かにエチュードだと難しいね。 |

| 諏訪 | 一人ひとりの主張が強すぎたらダメだし。 |

| 加藤 | でも主張が全然なかったら、集団自体も動かない。その押し引きのバランスは、すごく初めての感じだわ。 |

| 諏訪 | 前回(※加藤の出た『月とスイートスポット』)とはまったく違う。 |

| 加藤 | あれは群像劇ではないし、チンピラ役だったから稽古でも怒号が飛び交って(笑)。あと今回は、集団内の関係性もそうだけど、個々の人物のキャラもあまり決まってないよね? |

| 諏訪 | それもこれからでしょうけど、多分前の奴ほどキャラが立つ感じにはならないと思います。それよりは、群像が一個の生き物みたいになって、これがどう動くか? の方が面白いというか。 |

| 加藤 | そこ、重要だよね。話が進むに連れて、人の気持ちも変わっていくだろうけど、“集団”の気持ちも変化していくんだろうなと。 |

| 諏訪 | しかも今後、どんどん群像が大きくなっていきそうだし。でも今回の稽古って1つエチュードを始めると、1時間以上は続きますよね。それだけやってて楽しいってことだと思うけど、今の時点だけでも普通につなげたら、大変なことになるなあ。 |

| 加藤 | 上演時間8時間とか(笑)。 |

| 諏訪 | 超大作じゃないですか、それ(笑)。 |

| 石田 | この前の稽古では、みんなでビルの階段を上ったよね。 |

| 金丸 | そうそう。実際に10階ぐらいまで階段を使ったら、身体がどうなるかって。「こんなにノドが乾くんだ」とか思いました。 |

| 石田 | それを踏まえて、とにかく階段を上ってゲートを開け続けるってエチュードを昨日までやってたけど、しんどかったよねえ。 |

| 金丸 | 結構疲れるなあと。でも今日でやっと解放されました(笑)。 |

| 石田 | 今日からようやく違う展開が出てきたからね。エチュードで芝居を作るのは初めてだそうだけど、今のところやってみてどう? |

| 金丸 | (即答で)楽しいですよ。「こういう状況では、人間はこう反応するのがリアルや」というのを、みんなで探りながら組み立てていくってやり方が、すごく新鮮です。 |

| 石田 | 今回は、上田君から誘われて出ることになったんだよね? |

| 金丸 | 上田さんは僕が出てる芝居は1回しか観たことないし、お話したこともそんなにないので、誘われた時はビックリしましたよ。「俺でええのんか?」って。 |

| 石田 | 一緒に話しても面白いし、ヨーロッパ企画っぽくない人だから呼んだとは言ってたね。ノリとか笑いどころは、予想以上に僕らと合ってるけど、やっぱり若いし、ハングリーだなって思う時がある。 |

| 金丸 | かもしれないです。エチュードでも、スベるのを恐れないようにしようと思ってますし。結局は本番までにどんだけ良くするかやと思うんで、むしろ今はいっぱいミスした方がいいだろうなと。 |

| 石田 | その考え方はすごいよね。まだ僕は、金丸君にはいい印象しかないけれど、今後一緒に飲みに行ったりしたらどうなるか(笑)。 |

| 金丸 | 石田さんはその時いなかったけど、実は稽古初日の呑みで、自分の一番底辺のエピソードを、全部皆さんに話したんですよ。多分その場にいた人たちは、今は俺のことをクソみたいに思ってるはずだから、ここからは上がる一方です(笑)。 |

| 石田 | えー、一体何しゃべったの? 気になるわー(笑)。 |

取材:吉永美和子